Il secondo volume della trilogia del mito iniziata con Cenere è un viaggio nel tempo alla (ri)scoperta della Sabina ma anche dell’animo umano e dell’eterna circolarità delle vicende umane. Il racconto di questa regione storica diviene così metafora della storia del mondo, attraverso tre tappe o costruzioni mitopoietiche (civiltà, fede e libertà) che si dilatano nell’era antica, nell’evo medio e nell’età moderna, in un percorso a ritroso dall’oggi all’età del Bronzo. Al centro del romanzo è il rapporto dell’uomo con la terra e la donna, racchiuse nel mito come identità e menzogna, finzione e salvezza. Tutto ruota attorno alla dea Vacuna, epicorèa della regione arcaica centroitalica, simbolo del vacuum, il vuoto primordiale. Come un torrente carsico, la dea appare e scompare in questo viaggio a rovescio attraverso le origini, sostituita ma non cancellata da nuove deità e personificata dalle figure femminili che danno il titolo ai capitoli del romanzo, narrando così la terra che l’ha partorita, la donna che ne è figlia e l’uomo che si ostina a considerare vuoto, assenza, ciò che è mera differenza.

Vacuna

Nota dell’autore

Prologo Monte san Giovanni, sacrario

Parte prima TANCIA (la libertà)

XII Anna e Rosa

XI Bice

X Sarapìca

IX Sibìlla

Parte seconda FARFA (la fede)

VIII La dama bianca

VII Maria

VI Fioràna

V Susanna

Parte terza CURI (la civiltà)

IV Senza nome

III Lara Ediàna

II Ersìlia e Tarpèa

I Rhèa

Epilogo Montebuono, lapide

La donna, la terra. Dai tempi in cui la musa narrava le gesta dell’eroe multiforme all’insuperato orbo di Chio, nulla al mondo è più mitopoietico di queste due entità, a un tempo concretissime e astratte. Corpi di donna, zolle di terra. Femmine. Roba. Entrambe da possedere, conquistare, dominare o esserne dominati, piegati, piagati. Da quel tempo, ma assai prima che la favilla divina della parola accendesse la fantasia del cantore d’Odisseo per farne canto e sogno, segni d’ogni tipo e suono hanno vergato fogli, empito fiati. Sono stati dispersi al vento o serbati in cuore per raccontare, spiegare, capire il rapporto dell’uomo con la donna e la terra. Mondi di parole hanno battuto ogni dove alla cerca di un come e perché, hanno favillato come nella notte un cielo di stelle, senza trovare la via che porti alla soglia del tutto, alla radice del vincolo, alla natura dell’essere. E allora resta il reale vissuto, il sogno evocato, il mito narrato. Il mistero d’un legame impasto d’odio e d’amore, nodo e distanza.

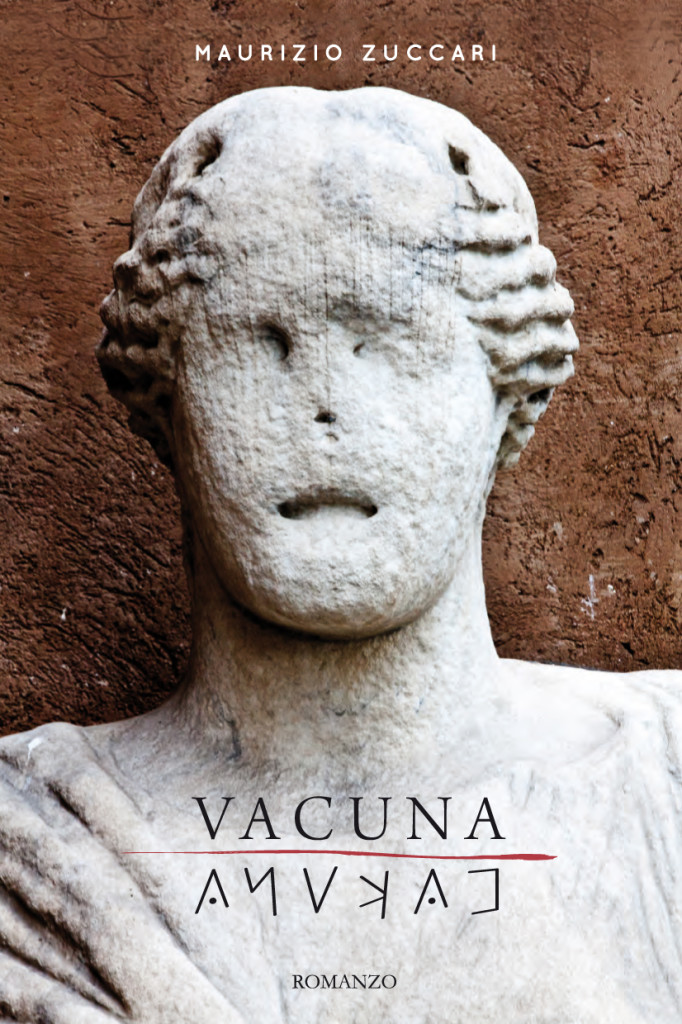

Dopo Cenere, sul mito della patria, della verità storica e del destino, e prima di Cina, sul mito dell’altro e di Dio, questo secondo volume della trilogia narra il percorso dell’allegoria mitologica nel complesso del divenire umano. L’evolversi nella storia delle idee chiave, mitopoietiche appunto, che hanno permeato di sé il mondo: la civiltà, la fede, la libertà. Lo fa calcando una terra, la Sabina, che è nel cuore d’Italia, umbilicus Italiae come l’avrebbero chiamata i figli che ne soppressero storia e memoria, i Romani. Attraverso le storie delle figlie di questa terra, intrecciate a una storia più grande di loro, altrove e da altri decisa, subìta, comunque vissuta. A loro, comparse della storia, questa storia dà il ruolo di protagoniste, anche se deuteragoniste, fin dai capitoli che la compongono. A partire dal titolo, Vacùna, dèa epicorèa di questa terra e paradigma d’ogni donna agli albori del tempo, prima d’esserne scacciata da altri dèi e ideali. A lei, proiezione suprema e oggettivizzante d’un popolo di pastori, erano dedicati santuari d’altura nei luoghi di passo. Connessa alle risorse fondamentali, acqua e pascoli boschivi, proteggeva fecondità e rigoglio vegetale, come le aspettative spirituali e la cura del corpo. L’ètimo deriva da vacuum, il vuoto delle selve dove l’umano smarriva percezione di sé e l’immaginario bramava la donna assente, nell’otium rigeneratore lungo le tappe della transumanza, al termine del viaggio e del lavoro. Scomparsa la statuetta della dèa scolpita in una stalattite nel II millennio a. C., trafugata dalla grotta di san Michele sul monte Tancia negli anni ‘70, l’unica sua raffigurazione malamente sopravvissuta ai millenni è in un bassorilievo murato nella parrocchiale di Montebuono. Immagine consunta nel marmo paradigmatica dell’assenza-essenza della dèa: l’inafferabilità della donna e del senso stesso della vita, smarrito nel vuoto ancestrale della notte dei tempi.

È dunque una carrellata storica, un flashback a ritroso nel tempo quello affrontato in questo romanzo, un viaggio nel passato alla (ri)scoperta della Sabina, come dell’essere – femminile e maschile – e dell’eterna circolarità delle vicende umane. Tre parti ripercorrono l’età moderna, l’evo medio e l’era antica, dilatandosi dai luoghi allo spirito del tempo, in una struttura narrativa aperta e chiusa dalla contemporaneità, dove ogni capitolo corrisponde a un periodo storico che racchiude nascita, evoluzione e morte del mito disvelandone identità e menzogna, radici e illusioni, amore e dolore. Come un torrente carsico, la dèa appare e scompare in queste tappe a rovescio verso le origini, sostituita ma non cancellata dalla vergine Maria, personificata quasi dalle figure femminili che intersecano il racconto. Narrando così la terra che l’ha partorita e la donna che l’ha reificata. E l’uomo, infine, che si ostina a considerare vuoto, assenza, ciò che è mera differenza, e a desiderare, o annientare, ciò che non può avere e neppure capire. Accettare e amare, forse.

Monte Tancia, 3 marzo 1944

Il corpicino scarta e casca di lato, esile, sotto la granfatica. Tremoliando si rialza, raccatta il peso del giorno, arranca sulla viuzza.

«Franco! Oh, Fra’!»

La creatura s’erpica alla cima, si ferma, pare indecisa sul che fare. Un soffio di vento la ributta giù, grappata al boccone. Dentro l’impronta d’uno scarpone. Lo sguardo si leva dal grumo nero che con una mezza piroetta riparte daccapo. Supera i fili d’erba, incontra quello di Bruno accovacciato nella fratta. Verd’acquattato come un ramarro, il ‘91 stretto in pugno.

«Che c’è?»

«Qualcosa s’è mosso, laggiù».

Franco solleva i suoi diciott’anni da terra, afferra il moschetto. Striscia al fratello maggiore, fianco alla formica che ripiglia la via.

«Dove?»

«Là, prima della curva».

La canna del fucile indica un punto tra le rocce, in basso. Il ragazzo porta il palmo a pararsi dal sole di primomattino, aguzza la vista nella foschia sparpagliata ai fianchi del monte. Sta per dire qualcosa, quando l’occhio cattura un moto lento, all’affaccio della svolta. La mano corre all’arma, si blocca. Dal curvone sbuca una figura, esile e scura. Arranca in salita, china sotto al peso della sporta.

«Ma è Anna!»

«Anna!», gridano i fratelli all’insieme uscendo dal frattone. La donna li vede, accenna un sorriso smorfiato dallo sforzo, caracolla per un tratto e si ferma, s’ppoggia a una pietra. Il più lesto dei due l’aiuta a levarsi la cesta dal capo, solleva un lembo del fazzoletto a quadrettoni biancorossi. Pronta, la donna lo scansa.

«Statte bono, sennò lassù nun je ‘rriva gnente».

«Ammazza quanta robba c’hai portato, Annare’».

La staffetta srotola la pezza d’appoggio dalla massa di capelli corvini, s’asciuga alla meglio faccia e collo, ritrova un sorriso meno stento.

«Embè? ‘nandru po’ è Pasqua, che non ciò sapéte?»

[…]

Fra quanti hanno avuto la pazienza di raccontarmi le loro storie, o di ascoltare le mie, un grazie di cuore va a Diego Allegrini, Assunta Borzacchiello, Luigi Colletti, Patrizia Malizia, Fabio Mastrodicasa Rinaldi, Eugenio Meneghini, Lello Ricci. Grazie, soprattutto, a chi non c’è più: Rosario Bentivegna, Redento Masci e Anna Mei, che non hanno fatto in tempo a riconoscersi tra queste pagine. Questo lavoro non avrebbe visto la luce senza José Saramago L’ultimo capitolo, in particolare, è un omaggio al grande maestro.